|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

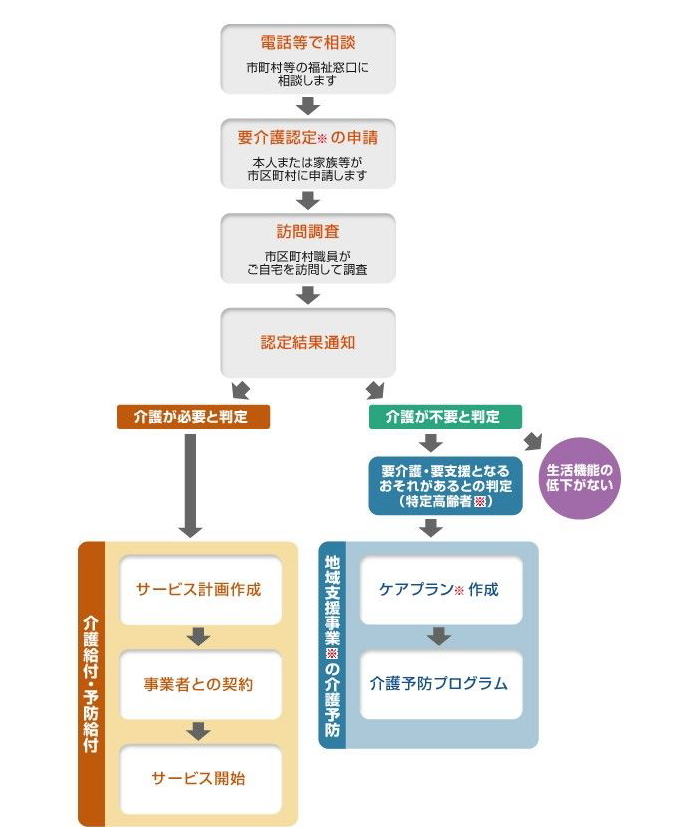

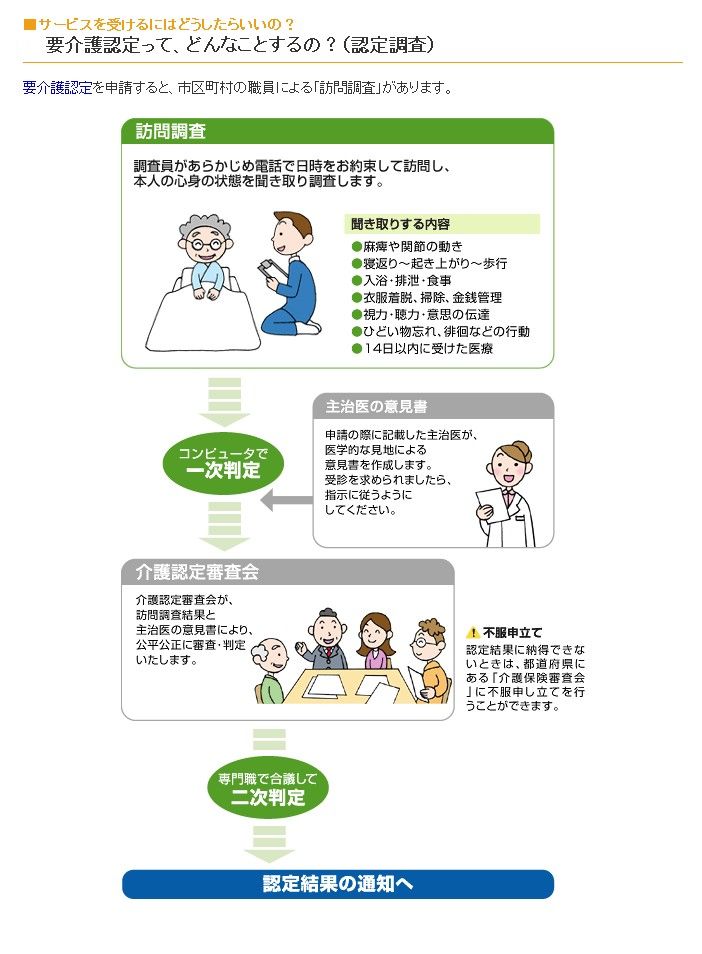

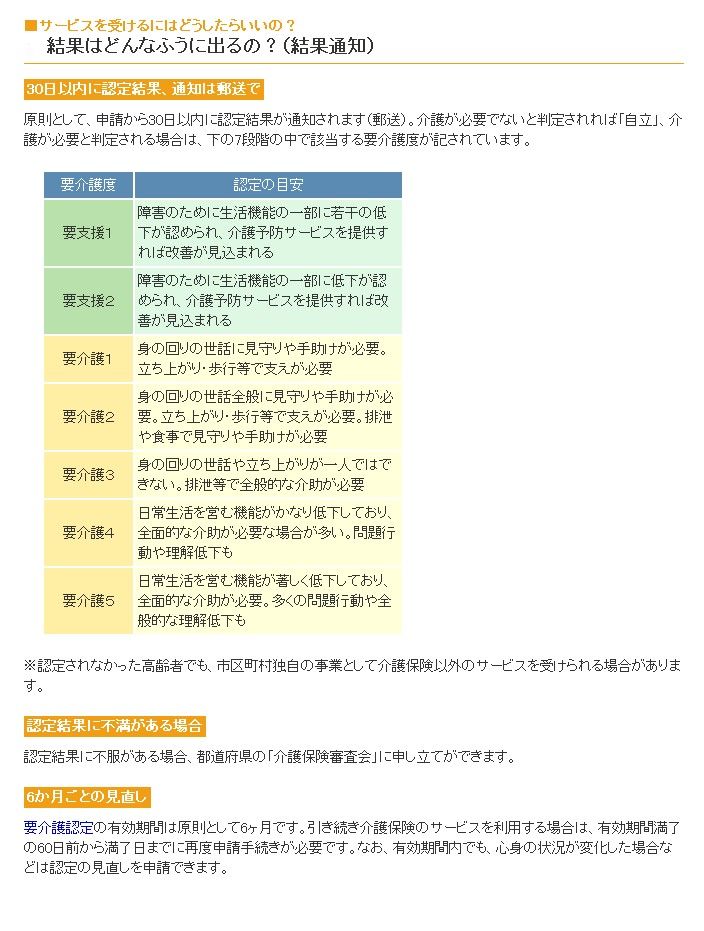

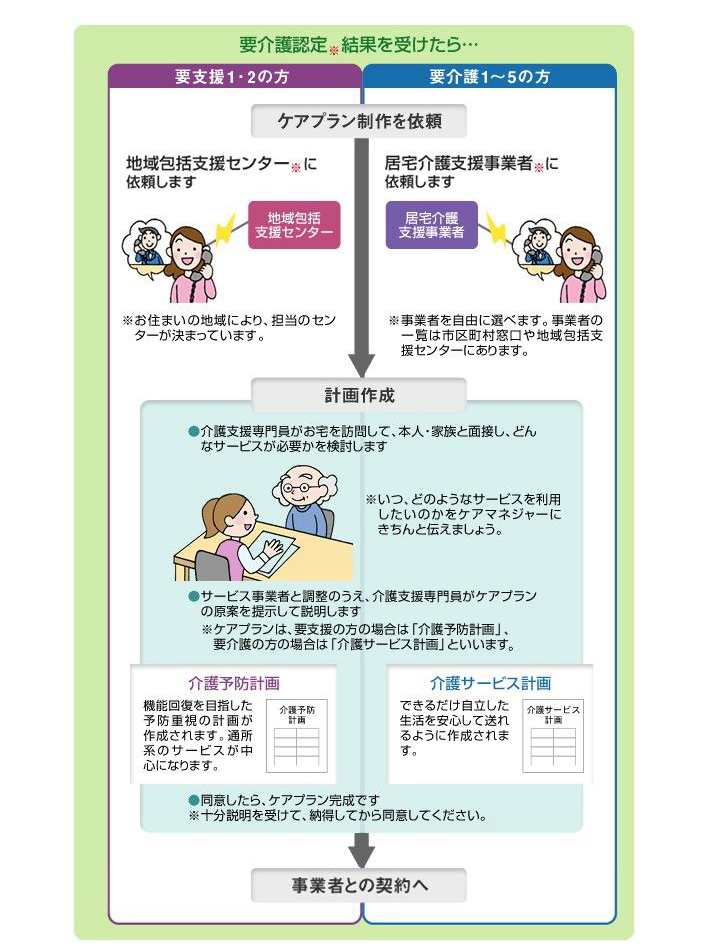

| ★居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所 ドリーム介護ステーションでは、疾患や加齢により支援が必要となった方に対し、住み慣れた地域での生活を継続して送れるように、介護保険の事に関わらず、お手伝いさせていただきます。常に御利用者様の立場に立って、どうしたら満足していただけるのかを考えながら、日々励んでいます。これからの高齢化社会を、支えていく為には、地域の住民の方々や、地域のお医者様との連携も大切になってきます。医療と福祉、地域が連携し、御利用者様にご満足いただけるよう、迅速に対応し、安心した生活が送れるよう支援いたします。 ■サービスを受けるにはどうしたらいいの? サービス利用の流れは? 要介護認定の申請が必要です。 相談の後の流れは以下のようになります。    ■サービスを受けるにはどうしたらいいの? サービス利用の前に~ケアプラン作成~ 利用にあたっては、御利用者様が希望するサービスを効率よく提供できるようにケアプランを立てることになっており、 ケアプランは介護支援専門員(ケアマネージャー)に無償で作成してもらうことができます。 サービスの種類やサービス事業者については、御利用者様が自由に選べますが、介護保険によるサービスには要介護度 ごとに上限金額が定められていて、それを超えて利用する場合は全額負担となります。 なお、ケアプランを自分で作成することもできますが、作成したケアプランを市区町村に届け出て、確認を受ける 必要があります。 また、ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金について、いったん全額を立て替えて、 後日、介護保険から払い戻しを受けるようになりますので、注意が必要です。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★特定介護タクシー ▼特定介護タクシーとは? 介護タクシーは、タクシー会社(訪問介護事業者)等に所属するケアドライバー(ホームヘルパー資格2級以上)が介護ヘルパーの仕事を兼務し、普通車両や福祉車両(福祉タクシー)を使って、バスや電車などの公共交通機関を利用することが難しい高齢者や障害者の外出を手助けする有料の送迎サービスです。 介護保険適用のタクシーの場合は、「要介護1」から「要介護5」の認定を受けている方のうち、単独での歩行や移動ができない人が通院等で援助が必要な場合に利用できます。 障害者自立支援法において、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者で公共の交通機関などの利用が難しいなど、通院に支障がある場合は、障害程度区分、個別支援計画により、介護保険と同様に介護タクシー(通院等乗降介助)を利用することができます。

▼スロープ型車両 車椅子に座ったままスロープを昇って乗車できるタイプの車両です。 簡易型スロープを車体と地面に渡すものから、車両を低床化・二-ルダウン(車高調整)してスロープを開くものまであります。また、乗降補助としてウインチを備えているものもあります。スロープ型は、軽自動車や小型車両クラスで主流になりつつあります。 軽自動車では、車椅子の全長や幅などによって乗車できないものもありますので、注意が必要です。  ▼リフト型車両 リフトによって車内の床面レベルまで上昇し、乗車するタイプの車両です。 リフトは自動格納式から、手動で折りたたんで格納するタイプなどがあり、また取り付け位置も車両後部だけでなく側面の場合もあります リフト型は、ワンボックスタイプの大型車両に採用しているケースが多く、車椅子が2名以上乗車できる車両やストレッチャー用の固定装置を付けた兼用型もあります。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★福祉用具貸与・販売 ▼福祉用具とは?? 福祉用具とは高齢者や障がい者の自立に役立ち、介護する方の負担を軽減する、そんな役割をもつ生活の道具、本人に合わせた生活の必需品です。 福祉用具と聞くと車いすや介護ベットを思い浮かべる方が多いと思いますが他にも便利なものがたくさんあり、福祉用具という用語は「福祉機器」「補装具」日常生活用具」「自助具」「介助用補装具」「機能回復訓練用機器」「スポーツ・レクリエーション用具」など、その用途に応じた呼称で区分されていたものに対し、全体的に技術開発や普及の促進を図るため、平成5年に制定された福祉用具法において、これら全体を含む概念として使用されています。 福祉用具法の第二条には次のように定義されています。 「福祉用具とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある老人または心身障がい者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう」 また平成12年に施行された「介護保険法」では、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。」としています。 介護保険での福祉用具利用はレンタルかまたは購入となりますが、保険給付の対象となる福祉用具はレンタル12品目、購入で5品目となっています。 利用しやすくなった福祉用具 介護保険利用限度額の範囲(介護度により異なります)で費用の1割の負担で、住宅改修、福祉用具の購入・貸与(レンタル)サービスを受けることができます。 快適な毎日を過ごすために、上手に利用しましょう。 ※利用料につきましては、直接ドリーム介護ステーション(0725-33-6162)へお問い合わせください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★住宅改修 ▼住宅改修費の支給 身体の機能がおとろえてくると、小さな段差につまづいたりするなど、家の中の危険や不便な部分が多くなります。 身体の状態にあわせて住まいの環境を整えましょう。 住宅改修を考える前に、寝室の位置を変えたり家具の配置を変えてみるのも一つの方法です。それでも問題が解決 しなかったら、住宅改修を検討してみましょう。 介護保険では、手すりの取り付けなど、要介護認定を受けた方の生活の自立支援のために住宅改修費の一部を助成します。

・住宅改修費の支給申請手続き 一度全額自費で支払っていただき、申請後、限度額内の9割分の金額をお返しします。 ●住宅改修費の支給対象となるのは、介護保険要介護認定で要支援1・2もしくは要介護1~5の認定を受けて いる方です。 ●要介護認定申請前に行った工事は支給の対象となりません。 ・住宅改修の流れ ●困っていることと、その原因は何か問題点を整理してみましょう。 ご本人のできること、できないことを確認します。改修以外(家具の配置を変えるなど)での問題解決が可能か 検討してみましょう。 ●動作の確認と改修箇所の検討をします。 実際の日常生活動作を確認し、動作ごとつかまっている場所や、障害となっている場所を確認します。この際に、 理学療法士やケアマネージャーのアドバイスを受けるとよいでしょう。 ●業者を選定し、改修プランを作成します。 改修箇所、改修方法が決まったら、業者を選定します。複数の業者から見積もりを取って比較してみることを お勧めします。工期や改修の実績、対応等も比較のポイントとなります。 ●工事を依頼します。 改修工事は業者任せにせず、できるだけ工事に立ち会って、そのつど微調整をしてもらうと満足のできる改修が 行えるでしょう。 ●完了検査。不具合を調整します。 実際に改修箇所を使ってみて、不具合がないか確認しましょう。もし不具合があったら、すぐ調整を依頼します。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| | TOP | ドリーム介護ステーション | ドリームデイサービスセンター | 特定非営利活動法人どりーむ | CoCoどりーむ | アーサーテックス |グリーンハイツ前山 | | 神明はりきゅう院 | 会社概要 | 採用情報 | お問合せ・資料請求 | |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ドリーム介護ステーション 595-0064 泉大津市神明町3-24 TEL0725-33-6162 FAX0725-33-6163 Copyright (C)2012- 株式会社 エム・エーイ.All rights reserved. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||